Die geschichtliche und juristische Bedeutung der Kreuzesinschrift

von Lothar Obst, Mölln

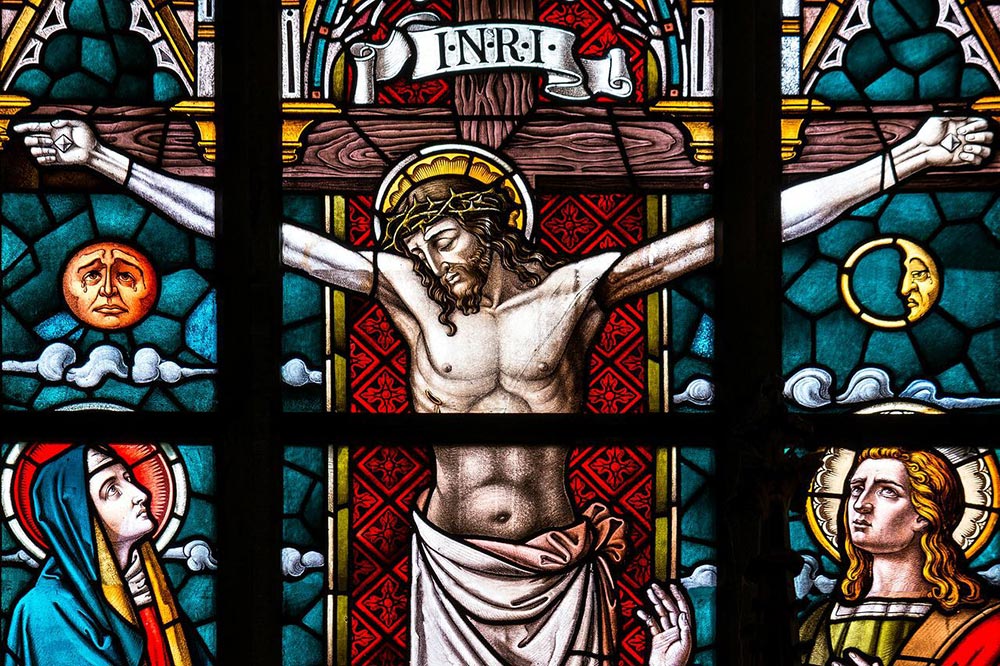

In jeder christlichen Kirche finden wir ein Kreuz. Häufig lesen wir dabei auf einer Tafel die Inschrift I.N.R.I., angebracht über dem Kopf Jesu. Was bedeutet diese Abkürzung und vor allem welche geschichtliche und juristische Bedeutung hat sie im Zusammenhang mit seiner Kreuzigung, die wir am Karfreitag begehen. Jesus von Nazareth wurde von dem römischen Präfekten Pontius Pilatus, der für Judäa zuständig war und dem Statthalter von Syrien in Antiochia unterstand, nach römischem Recht – und nicht nach jüdischem Recht – verurteilt. Und dieses römische Recht kannte schon vor 2000 Jahren für jeden Prozess genau festgelegte Verfahrensgrundsätze, die wir in der Passionsgeschichte der vier Evangelisten historisch absolut korrekt widergegeben finden und die auch Eingang in unser Strafrecht gefunden haben.

Titulus

Nach dem von Kaiser Augustus erlassenen Majestätsgesetz (lex Julia de maistate) war es im Römischen Reich verboten, ohne Genehmigung des Kaisers einen Königstitel zu führen. Daher waren auch die Söhne Herodes des Großen, nämlich Herodes Antipas, Archelaos und Philippus lediglich Landesfürsten, nicht aber Könige bzw. Teil-Könige. Nach der Verbannung des Archelaos legte die römische Statthalterschaft in Judäa, Samaria und Idumäa auf die Einhaltung des Augustaeischen Gesetzes besonderen Wert. Verstöße dagegen galten als Aufruhr, Angriff auf den Kaiser (Hochverrat) und wurden unter Kaiser Tiberius mit dem Tode durch Kreuzigung bestraft. Die Kreuzigung war die Hinrichtungsart für Aufrührer. Mehrfache Beispiele dafür sind uns auch in der zeitgenössischen römischen Geschichtsschreibung bei Sueton und Cassius Dio bekannt. Beide Historiker berichten, dass im Kreuztitel die Straftat des Hochverrates als Schuldgrund für die Hinrichtung benannt wird. So hängt man den Gekreuzigten eine Tafel um, auf der dieser Schuldgrund genau beschrieben wird. Die öffentliche Bekanntmachung des Schuldgrundes für die Kreuzigung ist ein solcher verpflichtender Verfahrensgrundsatz im römischen Strafrecht. Deshalb werden auch heute noch die Urteile in Strafprozessen öffentlich verlesen.

Daher kann man dem in allen vier kanonischen Evangelien beschriebenen Titulus (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, INRI, = Jesus von Nazareth, der König der Juden) eindeutige Historizität zubilligen (vgl. Mt 27, 37; Mk 15, 26; Lk 23, 38 und Joh 19, 19 – 22). Matthäus und Markus erwähnen sogar explizit den Inhalt dieser Bestimmung des römischen Strafrechts. Matthäus, von Beruf Zöllner, damit des Schreibens, Lesens und Rechnens mächtig und durchweg vertraut mit den römischen Gesetzen, schreibt „… und oben zu seinen Häupten setzten sie die Ursache seines Todes …“ (Mt 27, 37). Markus wird noch deutlicher: „Und es war oben über ihm geschrieben, was man ihm schuld gab, nämlich: Der König der Juden“ (Mk 15, 26).

Der Titulus crucis ist also juristisch zu verstehen und leitet sich aus dem römischen Recht ab. Dies zeigt wiederum, wie detailgetreu die Kanonischen Evangelien auch historische Fakten berichten und in welchem Umfang ihnen daher auch eine hohe Glaubwürdigkeit zukommt.

Die Jesus vor Pilatus als ein „Feind des Kaisers“ denunzierenden Sadduzäer und Schriftgelehrten wussten als Angehörige der Tempelaristokratie sehr wohl um die römischen Gesetze, insbesondere von der Androhung der Todesstrafe bei Aufruhr und Hochverrat gegen den Kaiser. Dagegen war der Messiasanspruch auch unter jüdischen Gesichtspunkten nicht todeswürdig. Gleichwohl war nach jüdischer Vorstellung der erwartete Messias aber ein endzeitlicher König, ein „neuer König David“, nicht jedoch religiös ein „Sohn Gottes“ (Joh 10,33). Pontius Pilatus, der aus seiner römischen Vorstellungswelt heraus mit den religiösen Diskussionen und Differenzen zwischen Sadduzäern, Pharisäern und Essenern nichts anfangen konnte, hätte Jesus also auch nicht mit einer religiösen Begründung zum Tode verurteilen können. Für ihn als Römer galten das römische Recht, die Treue zum Kaiser und damit die Staatsraison.

Plausibel erscheint diese Abfolge insbesondere unter Berücksichtigung der vorangegangenen Tempelreinigung, die uns am Palmsonntag begegnet (s. Mt 21, 12; Mk 11, 15; Lk 19, 45 – 48 und Joh 2, 13 – 16). Sie ist der letzte Anlass – wenn auch nicht die eigentliche Ursache (Joh 19,7) – der Anklage Jesu durch die jüdische Priesteraristokratie. Denn damit wurde ihre unmittelbare wirtschaftliche Basis aus dem Tempeldienst angegriffen, nämlich der Zwangsumtausch der römischen Umlaufmünzen in die tyrische Doppeldrachme mit erhöhtem Silbergehalt, der Kauf der Opfertiere nur gegen diese Tempelwährung, vertragliche Absicherung mit Zuchtbetrieben für die Belieferung des Tempels mit kultisch reinen Tieren usw. Die jüdische Aristokratie war eng mit dem Tempelkult verbunden, und zwar sowohl ideell als auch materiell. Es handelte sich um einen strukturell kommerzialisierten Tempeldienst, an dem gerade die Sadduzäer (als erklärte Gegner Jesu) verdienten, und die sich jetzt von Jesus angegriffen und provoziert fühlten. So griffen sie zur Denunziation Jesu vor dem römischen Präfekten und klagten ihn an, ein „Feind des Kaisers“ zu sein, ein irdischer König also in Konkurrenz zum römischen Kaiser.

Der Vorwurf des Aufruhrs und des Hochverrates war damit in der Welt – und Pilatus, dem zum Passahfest mit seinen zahlreichen Pilgern in der überfüllten Stadt Jerusalem nichts wichtiger war als Ruhe und Ordnung, griff ihn auf und sprach das Todesurteil, begründet mit dem Verstoß gegen römisches Recht: „Der König der Juden“. Der jüdische Hohepriester bzw. der Sanhedrin besaßen für diesen Fall überhaupt keine Blutgerichtsbarkeit, hätten Jesus also rechtlich gar nicht zum Tode verurteilen können. Die historische Bibelforschung geht übereinstimmend davon aus, dass Jesus von Nazareth am 14. Nissan 33 oder noch wahrscheinlicher am 15. Nissan 30 nachmittags gegen 15 Uhr (= 9. Stunde) am Kreuz von Golgatha nördlich vor den Toren von Jerusalem am Kreuz verstarb.